Nel corso degli anni del liceo, conclusisi nel 1978, la mia inclinazione verso la meccanica non precluse un fervido interesse per la storia, la geografia e le lingue straniere. Conclusi gli studi, la vita mi condusse dapprima al servizio militare e, in seguito, all’impiego nella principale fabbrica della nostra città, un imponente baluardo industriale che dava lavoro a migliaia di persone, costituendo l’epicentro dell’economia locale.

Dicembre 1989 segnò un cambiamento profondo, non solo nella mia esistenza e in quella della mia famiglia, ma in quella di tutti i cittadini della Romania. Gli eventi si susseguirono con la forza di un uragano di categoria 5, che spazzò via l’ordine comunista, un sistema familiare a tutti noi, sostituendolo con l’ignoto volto del capitalismo.

Con l’avvento degli anni ’90, il destino della fabbrica e, con esso, il mio e quello dei miei cari, vennero inesorabilmente segnati dall’instabilità politica ed economica. È inevitabile che parli spesso della famiglia; la nostra fabbrica, con oltre un secolo di storia e tra le maggiori realtà industriali dell’Europa orientale nel nostro settore, era giunta alla vigilia della rivoluzione a contare oltre 9500 dipendenti. Non solo i miei nonni e i miei genitori vi avevano prestato la loro opera, ma anche io, Mirela, mia moglie, e i miei suoceri avevamo trovato in essa un sicuro sostegno economico e un orizzonte di futuro, generazione dopo generazione.

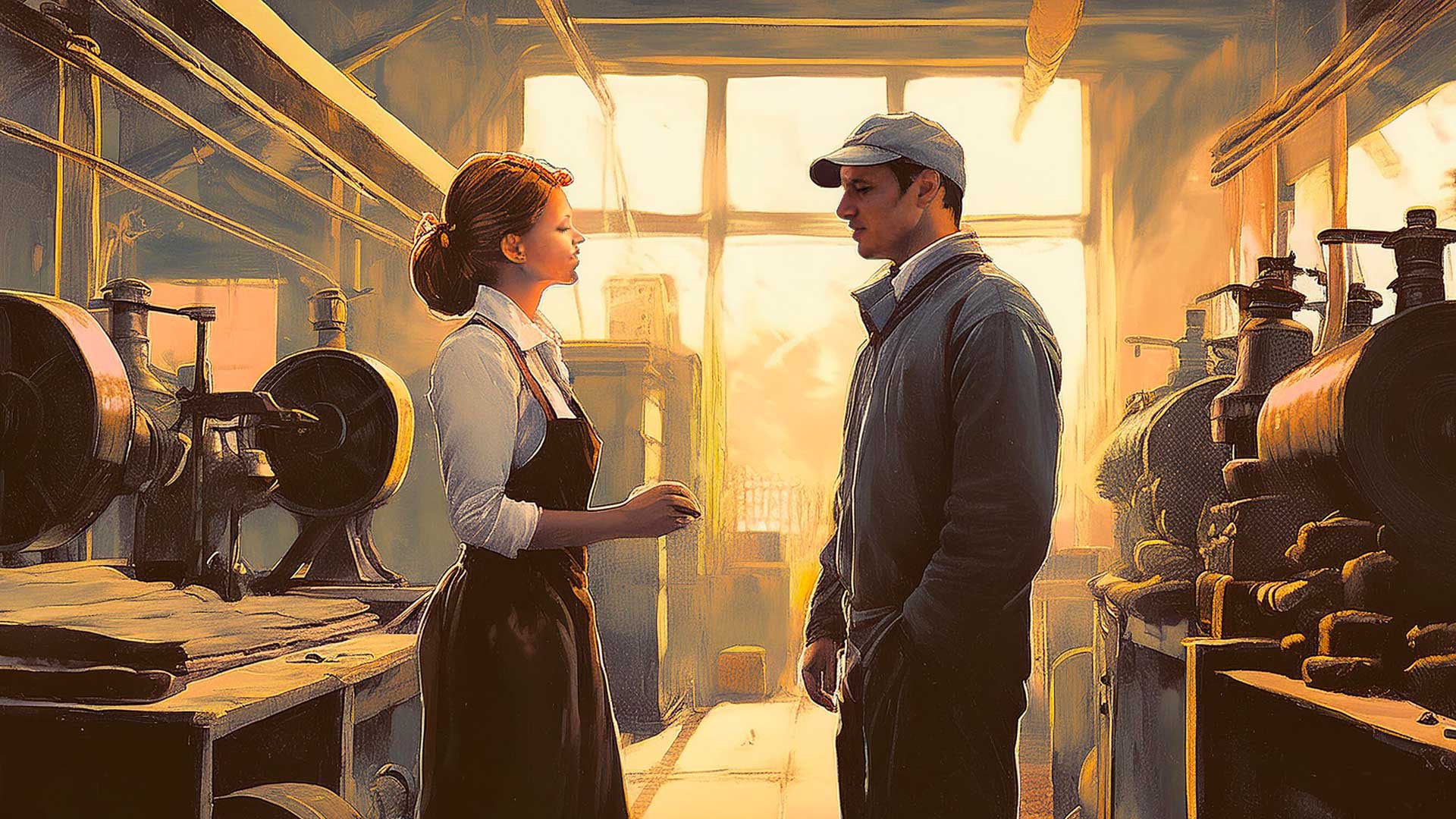

Non era soltanto un pilastro per le famiglie della nostra città, ma anche per innumerevoli altri residenti nelle località limitrofe. Fu proprio all’interno di questa azienda che incontrai mia moglie; durante il periodo rivoluzionario, lavoravamo entrambi nello stesso reparto, denominato “Nuova Filatura”. Mirela lavorava come operaia tessile, mentre io, perito metalmeccanico, mi occupavo della manutenzione programmata e degli interventi di riparazione d’emergenza sulle macchine che lei operava.

Anche se sono trascorsi molti anni, conservo ancora nitida nella mente l’impressionante immagine di quel “fiume” di persone che si riversava e riempiva la piazza davanti alla fabbrica e le strade circostanti. Come posso descrivervelo? Era simile a un formicaio in cui le formiche si muovono freneticamente in tutte le direzioni: migliaia di persone, tutte a piedi, tutte affrettate verso l’obiettivo comune di raggiungere al più presto le proprie case.

La maggior parte di esse prendeva le lunghe scale di cemento che collegavano la parte bassa della città, dove si trovava la fabbrica, con la parte alta, con il suo bel centro cittadino, i negozi e i quartieri residenziali. Altri, pendolari, si dirigevano verso la stazione dei treni o quella degli autobus per prendere i mezzi di trasporto pubblico. Era come un rituale che si ripeteva ogni giorno a quell’ora.

Questo spettacolo durava più o meno trenta minuti, dopodiché la piazza e le strade rimanevano deserte. Provate a immaginare qualcosa di simile all’uscita degli spettatori da un grande stadio alla fine di una partita di calcio o di uno spettacolo: ecco, era proprio così.

La stessa cosa accadeva anche all’ingresso della fabbrica, all’inizio di ogni turno lavorativo. Un grande flusso di persone si affrettava verso l’ingresso, mostrando ai guardiani i propri tesserini di riconoscimento, per poi disperdersi ciascuno verso il proprio settore e reparto.

In uno di questi grandi settori, all’interno di una costruzione nuovissima, si trovava il reparto in cui lavoravamo noi. Inizialmente, per diversi anni, vi lavorai solo io e, successivamente, dopo aver completato i suoi studi, anche la mia futura moglie Mirela. Era un reparto modernissimo, che nel corso degli anni era stato ampliato con un’altra nuova grande ala del capannone, formando così uno spazio immenso con centinaia di macchinari nuovi di ultima tecnologia. È importante sottolineare questi dettagli perché, forse, qualcuno crede ancora alla narrazione falsata di un’industria rumena obsoleta.

Falso, profondamente falso. Quello è stato solo un pretesto per demolire l’industria rumena e condannare al ferro vecchio anche i nostri macchinari moderni e performanti. Parlo con cognizione di causa: quei macchinari, li avevo montati io e la mia squadra, erano nuovi di zecca, centinaia di macchine all’avanguardia provenienti dalla Germania. Chi all’estero ha deciso questo atto criminale, chi aveva pianificato anni prima quel disastro e le sue ripercussioni sull’economia, sull’industria rumena e sulla popolazione del nostro paese, è un discorso che forse riprenderemo in un’altra occasione.

Nel reparto in cui lavoravamo, noi tecnici metalmeccanici eravamo circa venti, divisi in due squadre. Operavamo solo nel turno mattutino. Nella mia squadra eravamo in sette, tutti uomini, e ci occupavamo della manutenzione di quelle macchine. I macchinari funzionavano 24 ore su 24 in un ambiente ottimale, dove temperatura e umidità dovevano essere rigorosamente controllate e mantenute entro certi limiti, altrimenti le macchine non avrebbero potuto operare correttamente.

C’erano due tipi di manutenzione: la prima era quella ordinaria, programmata. Dopo un certo numero di ore di funzionamento, per esempio dopo 10.000, 20.000 o 30.000 ore, si dovevano fermare, smontare in mille pezzi, sostituire quelli usurati, rimontare tutto e consegnare i macchinari al capo reparto per il collaudo. Il secondo tipo di interventi erano quelli straordinari, necessari quando le macchine si fermavano per un motivo o per un altro nelle ultime 24 ore.

Immaginate anche le decine, le centinaia di donne che operavano a quelle macchine, le operaie, che lavoravano su tre turni. Così, ogni tre settimane si ritrovavano le stesse persone, mese dopo mese, anno dopo anno. Inoltre, ogni mattina, le operaie erano affiancate da intere classi di ragazze delle scuole superiori o professionali.

Decine di giovani studentesse del Liceo Industriale Tessile si alternavano in stage, immergendosi nella pratica lavorativa della nostra fabbrica. Il nostro reparto brulicava costantemente di queste ragazze, una vista che non mancava di rallegrare noi giovani operai. Tutte vestite con l’uniforme regolamentare, una maglietta bianca e pantaloni con pettorina blu scuro, e capelli ordinatamente raccolti secondo le rigide norme di sicurezza sul lavoro.

Non era tuttavia semplice mantenere la concentrazione. Gli sguardi di noi giovani impiegati, specialmente quelli di noi non sposati, vagavano incerti, ammirando la freschezza e la bellezza di queste ragazze. Tuttavia, nonostante le distrazioni, il lavoro doveva essere eseguito con precisione, poiché al termine di ogni riparazione era necessario chiamare il capo reparto per il collaudo e firmare per attestare l’esecuzione. Le macchine dovevano funzionare senza interruzioni tecniche, 24 ore su 24.

Assumersi tale responsabilità creava un ambiente lavorativo vivace e stimolante. Qui si formavano conoscenze, si stringevano amicizie, si coltivavano simpatie e, naturalmente, nascevano storie d’amore. Come nel mio caso, queste meravigliose dinamiche non si sviluppavano in un battibaleno.

La nostra “storia”, quella tra me e Mirela, impiegò anni prima di culminare nel matrimonio. È un percorso comune, lo sanno tutti: amicizie, amori, delusioni, sono tessere del mosaico della vita. Nel mio caso, tuttavia, stabilire una relazione un po’ più seria non era affatto semplice. Oltre alla sfida di lavorare ogni giorno in quel vivace contesto, circondato da dozzine di belle ragazze tra saluti, sguardi e sorrisi — un’esperienza decisamente piacevole, per altro —, un ostacolo significativo era rappresentato dalla mancanza di tempo libero.

Il mio impegno non conosceva sosta. Il tempo libero che avevo era completamente assorbito dalle mie passioni e da altre attività. Una tra queste era il calcio, amore coltivato fin dall’infanzia, alimentato da mio padre che mi portava con sé a vedere le partite della squadra locale, militante nella terza divisione.

Fin da piccolo, approfittavo di ogni occasione per giocare a calcio: prima per strada con gli amici, poi nella squadra del quartiere. Dopo il servizio militare e l’inizio del lavoro in fabbrica, ripresi a giocare in una squadra del campionato locale. La mia vita era un perpetuo correre: terminato il lavoro alle 15:15, tornavo a casa di fretta, salivo in città, ingurgitavo qualcosa e poi correvo al campo di calcio per l’allenamento. Altri 2 km da percorrere, in qualsiasi condizione meteorologica, sotto il sole cocente d’estate o tra freddo e neve d’inverno.

Le domeniche mattina erano dedicate alle partite, sia in casa sia in trasferta. Le gare fuori porta occupavano quasi interamente la giornata. A ventidue anni, mi fu offerta l’opportunità di entrare a far parte di un gruppo di danze folcloristiche, esperienza che durò oltre un decennio. Ballavo in un grande gruppo specializzato in danze popolari tradizionali rumene, sostenuto economicamente dal potente sindacato della nostra fabbrica.

Naturalmente, anche questo impegno richiedeva tempo, che trovavo la sera. Dopo la giornata di lavoro e gli allenamenti di calcio, tornavo a casa per una rapida rinfrescata, mi cambiavo e ripartivo, poiché tutte le sere, insieme a più di venti ragazzi e ragazze e ai nostri istruttori, ci ritrovavamo in una sala dedicata alle prove presso la grande Casa della Cultura dei Sindacati, situata nel centro della città.

Oltre alle prove settimanali, i fine settimana e in altre occasioni speciali partecipavamo a spettacoli, concorsi e festival nazionali e internazionali. Furono dieci anni straordinari, ricchi di divertimento. Amavo profondamente danzare e far parte di quel gruppo mi portò molte soddisfazioni e alcuni vantaggi.

Quali vantaggi? Questo è un racconto per un altro momento. Le prove terminavano sempre dopo le 22:00. Era faticoso. Tornavo a casa tardi e crollavo immediatamente nel letto. La mattina seguente, la sveglia suonava alle 06:00 e, dopo essermi preparato, ero di nuovo in marcia verso il lavoro. Di fatto, conciliare lavoro, sport e danza con una relazione impegnativa era quasi un’impresa impossibile. Certo, non mancavano i flirt; le ragazze erano parte della mia vita sociale, frequentavamo discoteche e feste, ci si divertiva. Era, in verità, un periodo splendido.

Questa fu la vita che condussi per diversi anni; una vita vissuta a pieno ritmo, un’esistenza spesa a 100 km/h. Furono gli anni della mia gioventù, che, ahimè, sfuggirono via troppo rapidamente. Ricca di molteplici esperienze, di crescita costante sia personale che professionale, di soddisfazioni e amori di varia durata, ma anche di delusioni — un vissuto comune a molti durante la giovinezza. Sono queste le esperienze che danno colore alla vita, che forgiano il nostro essere.

Tornando al nostro contesto lavorativo, quel bello ambiente favoriva la nascita di simpatie; quelle autentiche, a volte, riuscivano a resistere, a superare la prova del tempo e le vicissitudini personali di ciascuno. Così fu anche per noi: la reciproca simpatia nata diversi anni prima resistette nel tempo.

Mirela, la mia futura moglie, l’avevo notata per la prima volta proprio lì, al lavoro, nel reparto dove ero impiegato da qualche anno. Era settembre, una mattina luminosa. Uscii dalla nostra officina per prendere in consegna un macchinario programmato per la revisione. Avvicinandomi a quella zona del reparto, notai che all’operaia addetta a quel macchinario, che ne gestiva quattro, era affiancata una giovane studentessa. Portai con me tutta l’attrezzatura necessaria per il mio lavoro, avvisai l’operaia della necessità di fermare la macchina—anche se era già a conoscenza—e posizionai il cartello di “Attenzione: Macchina in Riparazione”. Scambiai due parole con lei, chiedendole se avesse notato problemi tecnici durante l’operatività e se il macchinario presentasse difetti.

Mirela, che in quella settimana era impegnata nella sua pratica scolastica, si trovava dietro una delle altre macchine, indaffarata nel suo lavoro. Non l’avevo notata prima, essendo appena iniziato l’anno scolastico, e inizialmente non riuscii a vederla chiaramente perché era parzialmente nascosta e io ero concentrato sui preparativi per la riparazione. Tuttavia, la curiosità mi spinse a osservarla più attentamente e, a un certo punto, i nostri sguardi si incrociarono.

Era molto giovane e decisamente carina; tuttavia, sembrava evitare di sostenere il mio sguardo, trovando sempre qualcosa da fare. Quando finalmente i nostri occhi si incontrarono, lei mi sorrise, arrossì leggermente e poi abbassò lo sguardo. Era un po’ timida, il che era del tutto normale considerando che lei era una studentessa in pratica e io un operaio esperto, oltre a esistere tra noi una certa differenza d’età, ben sette anni, come avrei scoperto in seguito.

Risposi al suo sorriso con un saluto. Io avevo il mio lavoro da fare e lei assisteva l’operaia che doveva istruirla e sorvegliarla; così, quelle quattro ore di pratica trascorsero velocemente. Questo fu il nostro “primo incontro”, la prima volta che la vidi.

Durante il resto della settimana, ci incrociavamo di tanto in tanto. Nonostante la brevità di quegli scambi, mi colpì la sua aria sempre sorridente e affabile. In quel contesto, naturalmente, non mancavano le sue compagne di scuola, che si muovevano tra le macchine del nostro reparto, parlando e scherzando tra loro in modo spensierato, mentre io osservavo…

0 commenti